废名

早年经历

废名写着

教育经历

13岁入学黄梅八角亭初级师范学校。

1917年考入国立湖北第一师范学校,接触新文学,被新诗迷住,立志“想把毕生的精力放在文学事业上面”。

1922年考入北京大学预科英文班,开始发表诗和小说。

工作经历

毕业后留在武昌一所小学任教,期间开始与周作人交往。

1927年张作霖下令解散北大,改组京师大学堂,废名愤而退学,卜居西山,后任教成达中学。

1929年废名在重新改组的北平大学北大学院英国文学系毕业,受聘于国立北京大学中国文学系任讲师。

抗日战争期间回黄梅县教小学,写就《阿赖耶识论》。

1946年由俞平伯推荐受聘北大国文系副教授。

1949年任北大国文系教授。

1952年调往长春东北人民大学(后更名为吉林大学)中文系任教授。

1956年任中文系主任。

写作经历

在北大读书期间,广泛接触新文学人物,参加“浅草社”,投稿《语丝》。

1925年10月,废名出版第一本短篇小说集《竹林的故事》。

次年和冯至等创办《骆驼草》文学周刊并主持编务,共出刊26期。

废名的哥哥是冯力生。废名的女儿是冯止慈;儿子冯思纯于1935年7月出生在北京,后担任山东省电子局副局长和浪潮集团副总裁。

健康状况

1967年10月7日因癌症病逝于长春。

先后被选为吉林省文联副主席,吉林第四届人民代表大会代表。

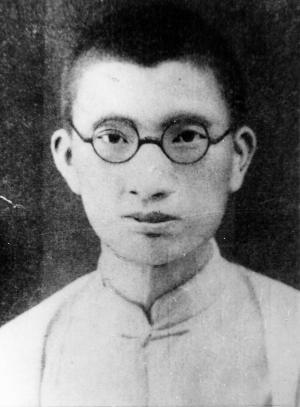

废名日常照

作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

《枣》 | 1931 | 上海开明书店 |

《桥》 | 1932 | 上海开明书店 |

《莫须有先生传》 | 1932 | 上海开明书店 |

《谈新诗》 | 1944 | 北京新民印书馆 |

《水边》 | 1944 | 北京新民印书馆 |

《招隐集》 | 1945 | 汉口大楚报社 |

《跟青年谈鲁迅》 | 1956 | 中国青年出版社 |

《废名小说选》 | 1957 | 人民文学出版社 |

《谈新诗》 | 1984 | 人民文学出版社 |

《冯文炳选集》 | 1985 | 人民文学出版社 |

《废名选集》 | 1988 | 四川文艺出版社 |

《废名散文选》 | 1990 | 百花文艺出版社 |

《废名短篇小说集》 | 1997 | 湖南文艺出版社 |

《阿赖耶识论》 | 2000 | 辽宁教育出版社 |

《废名文集》 | 2000 | 东方出版社 |

《菱荡》 | 2010 | 中国华侨出版社 |

艺术手法

一是散文化倾向。废名的诗往往是兴笔所致,挥洒自如,行乎当行,止乎当止。同时废名又是运用经济的 文字,废名说:“我过去写的新诗,比起随地吐痰来,是惜墨如金哩!”(废名:《谈谈新诗》)废名将古文言字词运用到新诗的语句当中并活用典故,即是极大的尝试和探索。如“我学一个摘花高处赌身轻”,将吴梅村的诗句直接引入,嫁接得多么自然,毫不费力气。

二是以禅写诗。1922年废名怀着一颗极大的向往之心来到北京,不久却是面临新文学阵营分裂、论争之时,于是 陷入极度苦闷之中。随后1927年张作霖率军进入北京,北平文人纷纷南下,北方文坛显得格外冷清寂寞,废名不能“直面惨淡的人生”,心理由苦闷趋于封闭,性格更内向,思维方式侧重于内省,在急剧变化的时代洪流中废名找不到可辩清方向的思想作指导,于是躲进西山参禅悟道。汪曾祺、卞之琳都曾以此时的废名为原型刻画一个“深山隐者”形象。此时废名思想艺术的变化很明显表现在他的小说《桥》和《莫须有先生传》上,以至他的朋友温源宁教授怀疑他受英国的詹姆斯·乔伊斯、弗吉尼亚·伍尔芙等小说大家的影响,然而不单是小说,这一变化也表现在这一时期的诗歌上。至此废名诗风大变,内容颇费读者猜详。废名以禅写诗,读者应该以禅读诗。苏轼说:“暂借好诗消永夜,每逢佳处辄参禅。”严羽在《沧浪诗话》中也说:“大抵禅道惟在妙悟,诗道亦在妙悟。”废名的许多诗句看似半通不通,无逻辑可言,其实他的诗像李诗温词一样,表面不能完全文从字顺,但骨子里的境界却是高华的,“如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之像”,像“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,“小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪”谁又能只通过字面而不借助想象和领悟去理解呢?废名大约是最早将禅引入新诗的诗人,1947年黄伯思在《关于废名》中指出:“我感兴趣的还是废名在中国新诗上的功绩,他开辟了一条新路……这是中国新诗近于禅的一路。”废名的这些诗大多成于一时,“来得非常之容易”,有的是吟成的游戏之作,不可与之较真,亦不可轻易放过,因为里面“实在有深厚的力量引得它来,其力量可以说是雷声而渊默”。如“我倚着白昼思索夜/我想画一幅画/此画久未着笔/于是蜜蜂儿嘤嘤地催人入睡了/芍药栏上不关人的梦/闲花自在叶/深红间浅红”。废名的诗像晚唐诗词一样有“担当(寂寞)的精神”和“超脱美丽”(废名:《关于自己的一章》)。

三是美与涩的交织。废名的诗美是天然的,诗情是古典的,往往令读者有一种丈二和尚摸不找头脑的美丽,有仿佛得之的感觉。这是废名的诗晦涩的表现。废名的诗融儒释道为一体,并有现代主义之风,使得废名的诗成为一个独特的存在。废名就曾以《掐花》为例说它是“新诗容纳得下几样文化的例证”(废名:《〈小园集〉序》)。废名有的诗确实难懂,如“黄昏街头的杨柳/是空中的镜子/对面小铺子的电灯/是寂寞的尘封/晚风将要向我说一句话/是说远天的星么”。真是诗人将要呓语,是说一首诗么?

主题思想

人情美的哀悼

人生苦的诉说

乡土灵魂的孤寂

乡土困境的叩问

人物评价

文学家、思想家、革命家、民主战士鲁迅:(废名的小说)“以冲淡为外衣”,“闪露”了“作者过于珍惜他的有限的‘哀愁’,后来连这样的‘闪露’也收起了”,于是从率直的读者看来,就只见其有意低徊,顾影自怜之态了。

中国现代作家周作人:(废名)额如螳螂、声音苍哑,初见者每不知其云何。

中国当代作家汪曾祺:废名实在是一个真正很有特点的作家。他在当时的读者就不是很多,但是他的作品曾经对上世纪30年代、40年代的青年作家,至少是北京的青年作家,产生过颇深的影响。这种影响现在看不到了,但是它并未消失。它像一股泉水,在地下流动着。也许有一天,会汩汩地流到地面上来。

澎湃新闻:废名笔下“诗中有画、画中有诗”,他用文字描绘的风景画既是自然的写照,也是心境的写意。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。