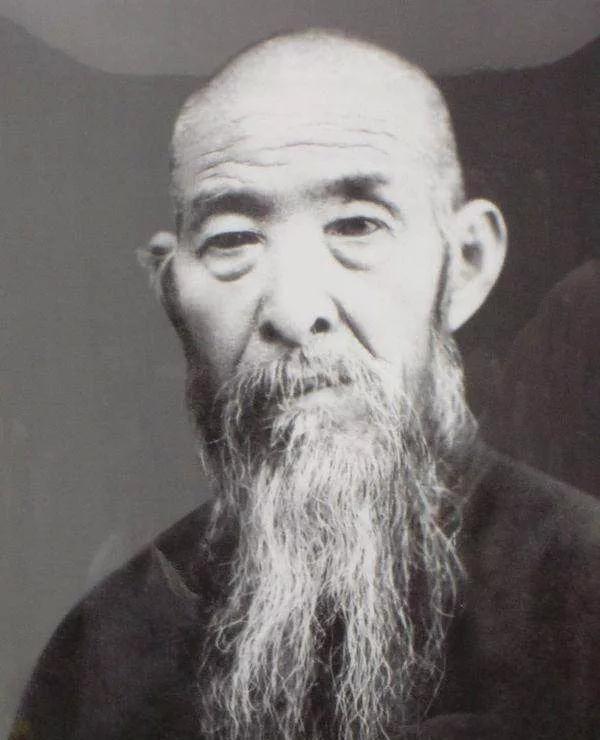

杨澄甫

杨澄甫(1883年7月11日----1936年3月3日),杨式太极拳第3代传人

1912年澄甫29岁,在北京中山公园设立拳场,公开传授杨式太极拳、剑刀枪。

1917年健侯公逝世之后,澄甫公闭门谢客,日夜苦练。此时澄甫公已34岁。

1923年开门授徒,此时澄甫公已40岁矣。

1925年,嘱弟子陈微明著《太极拳术》,按澄甫拳照详加说明。

1928年,南京中央国术馆馆长张之江聘请澄甫公为太极门门长,并且请澄甫公带几位高足担任教授之职。

1931年重拍拳照,编著《太极拳使用法》。

1933年修订为《太极拳体用全书》。

1936年正当澄甫公武功登峰造极之时,竟然撒手西归,年仅53岁。

武术

太极拳说十要

1.虚灵顶劲

顶劲者,头容正直,神贯于顶也。不可用力,用力则项强,气血不能流通,须有虚灵自然之意。非有虚灵顶劲,则精神不能提起也。

2.含胸拔背

含胸者,胸略内涵,使气沉于丹田也。胸忌挺出,挺出则气拥胸际,上重下轻,脚跟易于浮起。拔背者,气贴于背也,能含胸则自能拔背,能拔背则能力由脊发,所向无敌也。

3.松腰

腰为一身之主宰,能松腰然后两足有力,下盘稳固;虚实变化皆由腰转动,故曰:“命意源头在腰际”,由不得力必于腰腿求之也。

4.分虚实

太极拳术以分虚实为第一义,如全身皆坐在右腿,则右腿为实,左腿为虚;全身皆坐在左腿,则左腿为实,右腿为虚。虚实能分,而后转动轻灵,毫不费力;如不能分,则迈步重滞,自立不稳,而易为人所牵动。

5.沉肩坠肘

沉肩者,肩松开下垂也。若不能松垂,两肩端起,则气亦随之而上,全身皆不得力矣。坠肘者,肘往下松垂之意,肘若悬起,则肩不能沉,放人不远,近于外家之断劲矣。

6.用意不用力

太极拳论云:此全是用意不用力。练太极拳全身松开,不便有分毫之拙劲,以留滞于筋骨血脉之间以自缚束,然后能轻灵变化,圆转自如。或疑不用力何以能长力?盖人身之有经络,如地之有沟壑,沟壑不塞而本行,经络不闭则气通。如浑身僵劲满经络,气血停滞,转动不灵,牵一发而全身动矣。若不用力而用意,意之所至,气即至焉,如是气血流注,日日贯输,周流全身,无时停滞。久久练习,则得真正内劲,即太极拳论中所云:“极柔软,然后极坚刚”也。太极拳功夫纯熟之人,臂膊如绵裹铁,分量极沉;练外家拳者,用力则显有力,不用力时,则甚轻浮,可见其力乃外劲浮面之劲也。不用意而用力,最易引动,不足尚也。

7.上下相随

上下相随者,即太极拳论中所云:其根在脚,发于腿,主宰于腰,形于手指,由脚而腿而腰,总须完整一气也。手动、腰动、足动,眼神亦随之动,如是方可谓之上币相随。有一不动,即散乱也。

8.内外相合

太极拳所练在神,故云:“神为主帅,身为驱使”。精神能提得起,自然举动轻灵。架子不外虚实开合;所谓开者,不但手足开,心意亦与之俱开,所谓合者,不但手足合,心意亦与之俱合,能内外合为一气,则浑然无间矣。

9.相连不断

外家拳术,其劲乃后天之拙劲,故有起有止,有线有断,旧力巳尽,新力未生,此时最易为人所乘。太极拳用意不用力,自始至终,绵绵不断,周而复始,循环无穷。原论所谓“如长江大河,滔滔不绝”,又日“运劲如抽丝”,皆言其贯串一气也。

10.动中求静

外家拳术,以跳掷为能,用尽气力,故练习之后,无不喘气者。太极拳以静御动,虽动犹静,故练架子愈慢愈好。使则呼吸深长,气沉丹田,自无血脉愤张之弊。学者细心体会,庶可得其意焉。

套路及兵器

传统的套路还有杨氏老架太极拳,杨氏低架太极拳,杨氏用架太极拳和杨氏小架太极拳。

杨氏太极拳还有太极推手,大履,太极散手,太极拳内功等流传于世。

杨氏太极拳为了配合现代人的健身习惯,还有其他套路流传下来,如24式,46式,竞赛48式,最新套路为广州胡氏所创,为67式。

杨氏太极拳的拳架有高、中、低之分,初学者可以根据不同的年龄、性别、体力条件,以及不同的要求,采用高低不同的拳架适当调整运动量。因此,它既适于体力较好者用来增强体质,又适用于体弱者作为疗病和保健的手段。

杨氏太极拳的兵器有杨氏太极剑杨氏太极刀杨氏太极棍。

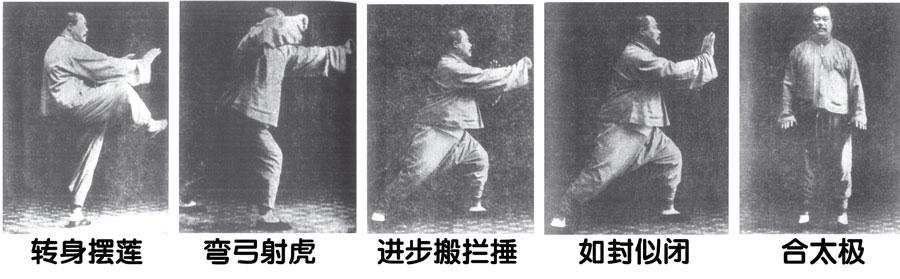

杨澄甫拳式之一

太极拳起势

此为太极拳预备动作之姿势,立定时,头宜正直,意含顶劲,眼向前平视,含胸拔背,不可前俯后仰,沈肩垂肘,两手指尖向前,掌心向下,松腰胯,而足直踏,平行分开,距离与肩相齐,尤要精神内固,气沉丹田,一任自然,不可牵强,守我之静,以待人之动,则内外合一,体用兼全,人皆于此势易为忽略,殊不知练法、用法,俱根本于此,望学者首当于此注意焉。

揽雀尾绷法

揽雀尾为太极拳体用兼全之总手,即推手所谓黏连贴随,往复不离不断,遂以雀尾比喻手臂,故总名之曰:揽雀尾,其法有四:曰绷、捋、挤、按,绷法:由起势,设敌人对面用左手击我胸部,我将右足即向右侧分开坐实,随起左足往前踏出一步,屈膝坐实,后脚伸直,遂为左实右虚,同时将左手提起至胸前,手心向内,肘尖略垂,即以我之腕贴在彼之肘腕中间,用横劲向前往上绷去,不可露呆板平直之像,则彼之力即为我移动,彼之部位亦自不稳矣。

揽雀尾捋法

由前势,设敌人用左手击我侧肋部,我即将右足向右前正面踏出,屈膝踏实,左脚变虚,身亦同时向右面转,眼随往平看,右手同时圆转,往右前出动,右手在前,手心侧向里裹,左手在后,手心侧向内,转至右手心向下,左手心向上时,速将我右肘腕间,侧贴彼肘节上,侧仰左腕,以腕背粘彼之腕背臂上,向左外侧,全身坐在左腿,左脚实,右脚虚,此时敌如进攻,我即闪向胸前,右侧捋来则彼之根力拔起,身亦随之倾斜矣。

揽雀尾挤势

由前势,设敌人往回抽其臂,我即屈右膝,右脚实,左腿伸直,伸腰长往,随之前进,眼神亦直前往上送去,同时速将右手腕向外翻出,左手心贴我之右腕臂间,向前往,乘其抽臂之际,随出挤之,则敌必应手而跌矣。

揽雀尾按法

由前势,设敌人乘势从左侧来挤,我即将两腕,从左侧往上提劲,空其挤力,手指向上,手心向前,沉肩垂肘,坐腕,含胸,全身坐于左腿,速用两手心按其肘及腕部,向前逼按去,屈右膝,坐实,伸左腿腰亦同时往前进攻,眼神随动往前从上送去,则敌人即后仰跌出矣。

单鞭

由前势,设敌人从身后来击,我即将重心移在左脚,右脚尖翘起,向左侧转动坐实,左右手平肩提起,手心向下,一致随腰,左右往复荡动,以称转动之势,两手荡至左方时,乃将右手五指合拢,下垂作刁字势,此时左掌暂驻腰间,与刁手相抱,手心朝上右足就原位,向左后转动翻身向后,左足提起,偏左踏出,屈膝坐实,右腿伸直,同时转腰,左手向里,由面前经过,往左伸出一掌,手心向外,松腰胯,向敌之胸部逼去,沉肩,垂肘,坐腕,眼神随之往前,俱要同一时动作,则敌人未有不应手而倒。

提手上势

由前势,设敌人自右侧来击,我既将身由右侧回转,左足随向右侧移转,右足提起向前进步,脚跟点地,脚尖虚悬,全身坐在左腿上,含胸拔背,松腰眼前视,同时将两手互相往里提合,是为一合劲,右手在前,左手在后,两手心左右相向,两腕提至与敌人之肘腕相衔接时,须含蓄其势,以待敌人之变,或即时将右手心反向上,用左手掌合于我右腕上挤出亦可,身法步法,与挤亦有相通处。

白鹤亮翅

由前势,设敌人从我身左侧,用双手来击,我速将右脚收回,即提起直前踏出,稍屈坐实,身随右脚同时转向左方正面,左脚移至右脚前,脚尖点地,左手心同时合于左手肘里,沉下至腹时,右手随沉随起,提护至右头角上展开,右手心向上侧,左手急往下,从左侧向下展开至左胯旁,手心向下,则彼之力即分散而不整矣。

左搂膝拗步

由前势,设敌从我左侧中下二部,用手或足来击,我将身往下一沉,实力暂寄于右腿,左足即提起向前踏出一步屈膝坐实,右足亦随之伸直,左手同时转上至右胸前向左外往下,将敌人之手或足搂开,右手同时仰手心垂下,直往后右侧轮转旋上至耳旁,张掌,手心向前,沉肩坠肘,坐腕松腰前进,眼神亦随之前往,向敌人之胸部按去,身手各部须合成一劲,意即扬长前往,便为得力。

大器晚成

澄甫公幼年随父学拳。健侯公性情温和,回忆早年练功之苦,对于爱子澄甫不忍管束过严。澄甫公每日到拳场练功,拳剑刀枪、推手散手,虽然均合乎杨家祖传规矩,但并未真正痛下苦功。1912年,澄甫29岁,在北京中山公园设立拳场,公开传授杨式太极拳剑刀枪,只教架式,欲学大捋散手、粘剑粘杆,必需到杨府拳场,健侯公在家中亲自坐镇。健侯公思虑周密,布置得当,故澄甫公授拳一帆风顺。

1917年,健侯公临终之前,老泪纵横,痛责澄甫公日:“你大哥随伯父练拳,刻苦异常,早已功成名就。你开门授徒,我在后面撑着。现在我要走了,如有高手前来比试,你万一失手,杨家威名扫地。你不用功,杨家功夫失传,真是不孝之极。我死不暝目!”澄甫公惊闻此言,痛彻心肺,垂泪叩首,发誓用功。

健侯公逝世之后,澄甫公闭门谢客,日夜苦练。此时澄甫公已34岁。健侯公有一位家道殷实之门生,每月敬奉澄甫公束修大洋30元,作为安家费用。澄甫公以每月6元大洋工资,雇用一名身强力壮大汉作为“桩子”。练拳者用木柱或石碑作为打击目标,试验劲力,称为“打桩”。例如,练大捋之靠劲,杨家老辈要练靠打木桩(九宫桩)或树桩;练白腊杆之粘劲,亦每日在树桩上左右反复刷劲。然而草木无情,唯有活人方能跳跃、躲闪、反击。以人为目标试劲,乃打“活桩”。推手、散手之身法、步法,均合乎太极门内之规格。其他门派武师上门比试,决不会按太极门之规格出手。因此尚须打“活桩”,在各种不规范状况下,以身躯之任意部位接劲,将人桩腾空放出。杨式太极之长劲,虽然将人弹放甚远,但人桩决无内伤之虞。一根白腊杆、一个人桩,陪伴澄甫公闭门苦练6年,反复悟健侯公所授之内功心法,终于内劲通灵,可以随手将人桩发放至2丈外。

澄甫公心中尚未踏实,因为人桩毕竟不是武师。当时吴鉴泉先生在北京天坛授杨澄甫一家拳,门徒众多,乃德高望重之太极名家。澄甫公遂前往天坛找吴氏试手。吴氏得知澄甫公来方,赶紧出茶室招呼:“三爷多时不见,有何指教?”澄甫公日:“没事。咱俩摩摩手。”两人一搭手,澄甫公顺势进圈,手背帖在吴氏腹部,轻轻往上提了3下,吴顺势跳了3跳,杨吴本有同门之谊,又有众多门徒在场,故澄甫公点到为止,并未发劲。吴氏柔化功夫极好,往年澄甫公与吴推手,总无法将吴粘住,更不能将其放出。如今一搭手即将吴粘住,澄甫公自知功夫长进,今非昔比,遂放心开门授徒,此时澄甫公已40岁矣(1923年)。

北京练武行家极多,听说杨三爷重开山门,上门讨教者络绎不绝。澄甫公来者不拒,对方莫不随手跌出寻丈之外,甚至有人被澄甫公腾空击出二、三丈远,跌至杨府门外。路人、围观者啧啧称奇。于是澄甫公名声大噪。登门比武者只有两人与澄甫公未分高下。其中之一河北香河县人张策(1859-1935),字秀林,乃通臂拳名家,人称“臂圣”,外号“张大辫子”。辛亥革命后,张仍保留辫,与人交手之时,他一摇头,辫子飞到对手眼前。对方一眨眼,即被击出。另一位是形意、八卦名家孙福全(1861-1932),字禄堂,河北完县人。孙先生瘦小轻灵,有“活猴”之美誉。露禅公与董海川比武之后,义结金兰。澄甫公亦在比武之后,与张秀林、孙禄堂结义,成为换帖兄弟。此三人乃当时北京武术界之魁首也。

武功盖世

《太极拳术》

澄甫公推手之时,不用有形之擒拿手法,而是用意气于无形之中,拿住对方劲路大喝一声,将对方腾空放出,其发劲之猛,击人之远,无人能及。澄甫公善用丹田内劲,发劲必定出声,但未必用“哼哈”二字,随口说声“好”或“去吧”,对手即被抛出。澄甫公虽然肥胖,但身法、步法变化极快。有一次,澄甫公与徒弟陈微明在楼上推手,澄甫公突然发劲,微明如脱弦之箭,往窗口飞去,众门徒大惊失色。只见澄甫公一个箭步往前蹿跃,顺手拉住微明足踝,大喝一声:“回来!”陈微明双足落地,立于窗前,吓得面如土色。微明道:“老师手太重,学生受不起,可否打轻点?”澄甫公伸出两只食指,粘住微明师伯腕、肘,澄甫公手指一沉,微明师伯即往后腾跳不已。澄甫公与振铭在上海八仙桥青年会表演推手,振铭突发按劲,澄甫公右臂接劲,左手往右手掌心一拍,喝道:“找打!”振铭即腾空飞出。景华与张玉站在2丈以外伸出手臂保护,振铭伯跌在景华师与张玉身上,3人一起摔倒在地毯上。

澄甫公在杭州国术馆任教务长时,月薪八百大洋。馆内有个太乙拳名师高守武,其脚和手一样灵活,藐视太极而嫉妒杨师声望,常出不逊之言,甚至在杨师桌斗里胡翻乱嚷。杨师忍无可忍,当即应其一较。高持大枪,杨持白腊杆。高如饿虎扑食般一枪刺来,杨杆只一抖,高枪脱手落地,满院观者无不叹服。一位少林拳师躲在走廊转角后面,突然向澄甫猛扑。时值寒冬腊月,澄甫公双手合拢于棉袍长袖之内,手臂即在袍袖之内轻轻一迎一送,拳师跌出丈外,叩首谢罪。

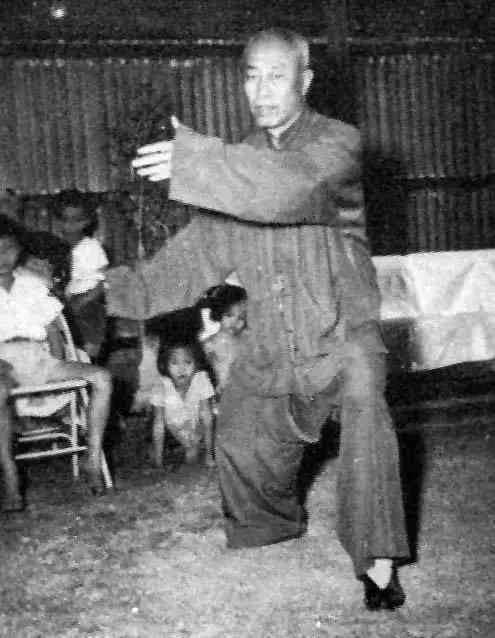

杨澄甫太极图

澄甫公教景华剑法,将柚子(上海人俗称“纹旦”)皮数块,悬挂于屋梁下不同高度与角度,令景华师手执宝剑,足踏九宫步,往复穿行,目光顾及任何一块柚皮,即刻眼到身到、身到剑到,刺穿柚皮。练到百发百中之后,将柚皮换成桔子,最后又换成铜钱大小之金桔,如果仍能百发百中,则点人手腕脉门,好比探取物,易如反掌。除单练之外,尚须对练黏剑、散剑,训练过程甚长,决非一朝一夕之功。

杨澄甫鱼人切磋

80年代,有上海爱兴公园吴鉴泉门人江长风老先生。据江先生云,当年曾见澄甫公与武汇川表演太极黏枪,杨公大喝一声,将武掷出数丈之外,澄甫公仙逝之后,从末见此绝技。吴门长于柔化,无人有此猛劲。江老先生并非杨门弟子,对杨公决无溢美之意。可见杨武功不虚。澄甫公之枪法,不仅在太极门中赫赫有名,并且受到其他门派拳师高度赞赏。查拳名家杨洪修、马金镖所创之“十二路棍点子”,就吸收了澄甫公四粘枪、四散枪部分技法。

澄甫公虽然继承了杨家拳、剑、刀、枪、大捋、散手、对刀、黏剑、粘枪及内功心法,技艺超群,但因少年时代不够用功,健侯公擅长之弹弓暗器及点穴法,均未能继承,与班侯公、健侯公相较,仍然稍逊一筹。

武德感人

孔子日:“巧言令色鲜矣,刚毅木讷近仁”。澄甫公性情憨厚,不善言辞,授拳之时,仅以身姿示范,决不多言。澄甫公生平从不议论其他门派之长短,并且一再告诫众弟子,不得妄议其他门派短处。如果有人说某某人功夫不行,澄甫公曰:“练功不易,练到般地步,也算难得了”此乃口德。

杨家素有“出手见红”之传统,乃用长劲将对手弹放到一丈之外,决非用冷断劲伤人内脏。杨家先辈在王府授拳,王爷要学推手,露禅公必先跪下叩头请安,申明杨家推手必定要发劲,被发之人必定跌出甚远,但决无内伤之虞。澄甫公内劲充沛,有时难免在无意之中伤人。有一次,澄甫公在武汉与人比剑,用竹剑点人手腕,不料对方剑坠臂折,澄甫公懊悔不已。因此,澄甫公经常将双手拢于袍袖之内,轻易不肯出手。此乃手德。

杨澄甫

驾鹤归西

1936年,正当澄甫公武功登峰造极之时,竟然撒手西归,年仅53岁。因此引起诸多猜测,众说纷纭。

有人认为,澄甫公发劲过猛,损耗内气。其徒弟景华曰:“决无此理!杨家之弹簧劲,放长击远,极其轻松极其巧妙,丝毫不用蛮力。露禅公、健候公发劲刚猛,均享高寿。我已80余岁,发人于寻丈之外,毫不费力。”

也有人说,此乃贪恋女色之故。景华曰:“澄甫公乃忠厚长者,身不二色,与候夫人夫唱妇随,感情深厚。澄甫公来沪之后,有富家太太、小姐学拳,澄甫公即蓄须明志,保持距离。我在杨家为徒,时时追随澄甫公左右,深知老师守身如玉。万万不可听信市井小人闲言碎语!”

景华深通中西医理,认为澄甫公不幸早逝,乃饮食不节之故。澄甫公青壮年时抖白腊杆左右各200遍。在树桩上刷杆,亦须左右各200遍。站桩要站三柱香。练拳辛苦,食量极大,每餐需食高庄馒头30个,猪蹄及家禽各1只。景华师初到杨家之时,见澄甫公狼吞虎咽,好比《水浒》上之打虎将武松,大吃一惊。日久司空见惯,不以为奇。澄甫公成名之后,不再苦练,热量无处消耗,而食量丝毫不减,体重增至288斤,而且喜荤厌素,胆固醇及血脂必定甚高。澄甫公之水肿,并非肾病,乃心脏病,是长期血脂过高之恶果也。古人云:病从口入。此乃至理名言!

关系 | 名字 | 备注 |

儿子 | 杨振基 | |

杨振铎 | ||

杨振国 | ||

父亲 | 杨振国 | |

哥哥 | 杨少侯 | |

杨兆林 | ||

祖父 | 杨露禅 | |

伯伯 | 杨班侯 | |

好友 | 孙存周 | |

学生 | 郑怀贤 | |

陈微明 |

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。