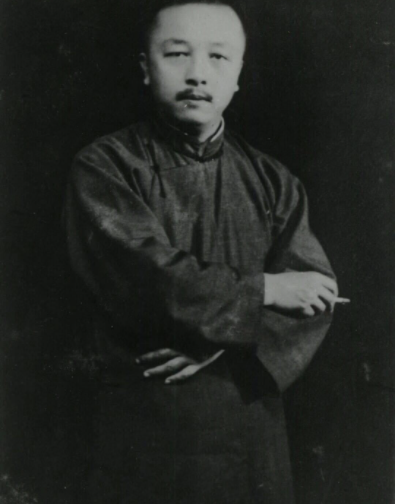

刘半农

1891年5月29日

出生

1891年5月29日出生于江苏江阴城内清贫的知识分子家庭。

1911年

任教

1911年应聘回母校翰墨林小学任教,并与吴研因等编辑《江阴杂志》。

1913年

翻译外国小说

1913年春,在中华书局任编译员。他勤奋写作,先后在《时事新报》《小说界》等刊物发表40多篇他翻译和创作的小说,介绍安徒生、小仲马、托尔斯泰、屠格涅夫、高尔基等著名作家的作品。他是首批翻译外国散文诗的作家之一,也是第一个把高尔基作品介绍到中国,最早将狄更斯、托尔斯泰、安徒生的作品翻译成中文的译者。

1917年

担任北大教授

1917年被北京大学校长蔡元培破格聘为北大预科国文教授。

1917年

提倡文学改革

1917年,发表了《我之文学改良观》,认为文学应表现自我的真情实感;只有将窒息性灵的古人作文的死格式推翻,新文学才能得到发展。积极投身文学革命,反对文言文,提倡白话文。

1921年 - 1925年

出国留学

1921年转入法国巴黎大学,并在法兰西学院听讲,攻实验语音学。

1925年获法国国家文学博士学位,成为第一个获得以外国国家名义授予的最高学衔的中国人。

1925年

发起汉字拼音改革

刘半农主张汉字改革,认为汉字最终应走拼音化的道路。1925年,他发起成立“数人会”,经过二十二次讨论,拟定了《国语罗马字拼音法式》。

1934年7月14日

去世

1934年7月14日因不幸染上“回归热”病,在北平逝世,年仅44岁。

早年经历

清光绪十七年1891年出生于江苏江阴城内清贫的知识分子家庭,自幼聪慧过人,6岁能作对联、咏诗。

教育经历

清光绪三十三年1907年考入常州府中学堂,成绩优异。

民国十年1921年转入法国巴黎大学,并在法兰西学院听讲,攻实验语音学。

民国十四年1925年获法国国家文学博士学位,成为第一个获得以外国国家名义授予的最高学衔的中国人。

工作经历

清宣统三年(1911年),应聘回母校翰墨林小学任教,并与吴研因等人编辑《江阴杂志》。辛亥革命中,赴清江参加革命军,任文牍。

1912年2月,因不满军队内部的混乱而返乡。同年3月与弟刘天华至上海谋生,在开明剧社任编辑。

民国二年(1913年)春,在中华书局任编译员。他勤奋写作,先后在《时事新报》《小说界》等刊物发表40多篇他翻译和创作的小说,介绍安徒生、小仲马、托尔斯泰、屠格涅夫、高尔基等著名作家的作品。

民国六年(1917年),他在《新青年》上发表《我之文学改良观》等文章,对文学革命从形式到内容都提出深刻见解。同年夏,被北京大学校长蔡元培破格聘为北大预科国文教授。

民国七年(1918年)1月,参与《新青年》编辑工作。同年3月,在《新青年》发表《复王敬轩书》,对于反对文学革命、为封建旧文学辩护的观点痛加批驳。

民国九年(1920年)春,刘半农赴欧洲深造,初入英国伦敦大学院,在语音实验室工作。

民国十年(1921年)夏,转入法国巴黎大学学习。

民国十四年(1925年)8月,刘半农在回国的海轮上,写下诗作《教我如何不想她》。同年秋,刘半农任北京大学国文系教授,兼任北大研究所国学门导师,建立了语音乐律实验室,成为中国实验语音学奠基人。

1925年获得法国国家文学博士学位,所著《汉语字声实验录》,荣获法国康士坦丁·伏尔内语言学奖。

1925年秋,任北京大学国文系教授,兼任北大研究所国学门导师,建立了语音乐律实验室,成为中国实验语音学奠基人。

民国二十二年(1933年)4月,与钱玄同等12人联名在报纸上发出为李大钊烈士举行公葬的募款书,并书写墓碑墓志。

民国二十三年(1934年)6月,为完成《四声新谱》《方音字典》和《中国方言地图》的编写,冒着酷暑沿平绥铁路深入绥远、内蒙一带考察方言方音,不幸染上“回归热”病,7月14日在北平逝世,年仅44岁。

写作经历

民国元年1912年后在上海以向鸳鸯蝴蝶派报刊投稿为生。

在《时事新报》《小说界》等刊物发表40多篇他翻译和创作的小说,介绍安徒生、小仲马、托尔斯泰、屠格涅夫、高尔基等著名作家的作品。

民国六年1917年在《新青年》上发表《我之文学改良观》等文章,对文学革命从形式到内容都提出深刻见解。随后又发表《诗与小说精神上之革新》。

1918年3月在《新青年》发表《复王敬轩书》,对于反对文学革命、为封建旧文学辩护的观点痛加批驳。

1919年北大出版组印行了《中国文法通论》。

1925年8月在回国的海轮上,写下诗作《教我如何不想她》;同年拟定了《国语罗马字拼音法式》。

1932年撰写了《北平方音析数表》;翻译了法国保尔帕西的《比较语音学概要》;同年为高中生写了《中国文法讲话》。

民国二十二年1933年4月与钱玄同等12人联名在报纸上发出为李大钊烈士举行公葬的募款书,并书写墓碑墓志;同年为北新书局编撰《标准国音中小字典》,还附录有他创制的《点直曲检字法》。

译著主要有《法国短篇小说集》《茶花女》等。还为《中国大辞典》撰写了三百多页的“一”字稿本。此外还写有《打雅》等文章。为《梅兰芳歌曲谱》和《腔调考原》作序,还翻译有剧本《戍獭》《小伯爵》《琴魂》《天明》《茶花女》。写有《从五音六律说到三百六十律》《十二等律的发明者朱载堉》等论文多篇。在二十世纪二十年代写的《半农谈影》,是中国第一部探讨摄影艺术的著作。

民国二十三年(1934年)6月,为完成《四声新谱》《方音字典》和《中国方言地图》的编写,冒着酷暑沿平绥铁路深入绥远、内蒙一带考察方言方音,不幸染上“回归热”病,7月14日在北平逝世,年仅44岁。

刘半农

家族成员

关系 | 姓名 | 生卒 |

父亲 | 刘宝珊 | 1870-10-12~1915-02-27 |

母亲 | 蒋氏 | ?~1910-06-19 |

妻子 | 朱惠,字蕙英 | 1888年阴历十一月初五~1947-01-9日 |

二弟 | 刘天华,寿椿 | 1895-02-04~1932-06-08 |

三弟 | 刘北茂,寿慈 | 1903-07-11~1981-09-24 |

长女 | 刘育厚,小蕙 | 1916-09-30~1998-04-23 |

长子 | 刘育伦 | 1920-08-01 |

小女 | 刘育敦 | 1920-08-01 |

情感生活

清宣统二年(1910年)夏初,刘半农母亲病危,根据当时的习惯,为了冲喜,他和朱惠女士仓促结婚。虽然这并没有挽救回母亲的生命,但朱惠却成为他一生最忠实的伴侣。虽然结合匆忙,但刘半农对这桩婚姻很满意,原因是他违逆当时的婚俗,曾在婚前偷偷去看过未婚妻。朱惠面白貌美,刘半农一见倾心,为此在婚前他就很心疼地让丈母娘家给未婚妻放脚。

健康状况

1934年7月14日因不幸染上“回归热”病,在北平逝世,年仅44岁。

翻译作品

作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

欧陆纵横秘史(外交小说) | 1915年5月 | 上海中华书局(小说汇刊第四十三种) |

黑肩巾(国事小说)上下册 | 1917年1月 | 上海中华书局(小说汇刊第四十二种) |

猫探(侦探小说) | 1917年4月 | 上海中华书店(小说汇刊第八十五种) |

乾隆英使觐见记(笔记) | 1917年8月 | 上海中华书局(清外史丛刊之一) |

帐中说法(滑稽小说) | 上海中华书局初版(小说汇刊第四十六种) | |

茶花女(戏剧集) | 1926年7月 | 北京北新书局 |

国外民歌译第一集 | 1927年4月 | 北京北新书局 |

法国短篇小说集第一册 | 1927年6月 | 北京北新书局 |

失业(法华对译短篇小说集) | 1927年 | 北京北新书局(北京孔德学校小丛书) |

猫的天堂(法华对译短篇小说集) | 1927年 | 北京北新书局(北京孔德学校小丛书) |

比较语音学概要 | 1930年2月 | 上海商务印书馆 |

苏莱曼东游记 | 1937年5月 | 上海中华书局 |

编著作品

作品名称 | 出版时间 | 出版社 |

中国文法通论 | 1919年印行 1920年8月再版 1923年4版 | 北京大学出版组 上海群益书社 |

四声实验录 | 1924年3月 | 上海群益书社 |

汉语字声实验录(法文) | 1925年初版 | |

国语运动略史(法文) | 1925年 | |

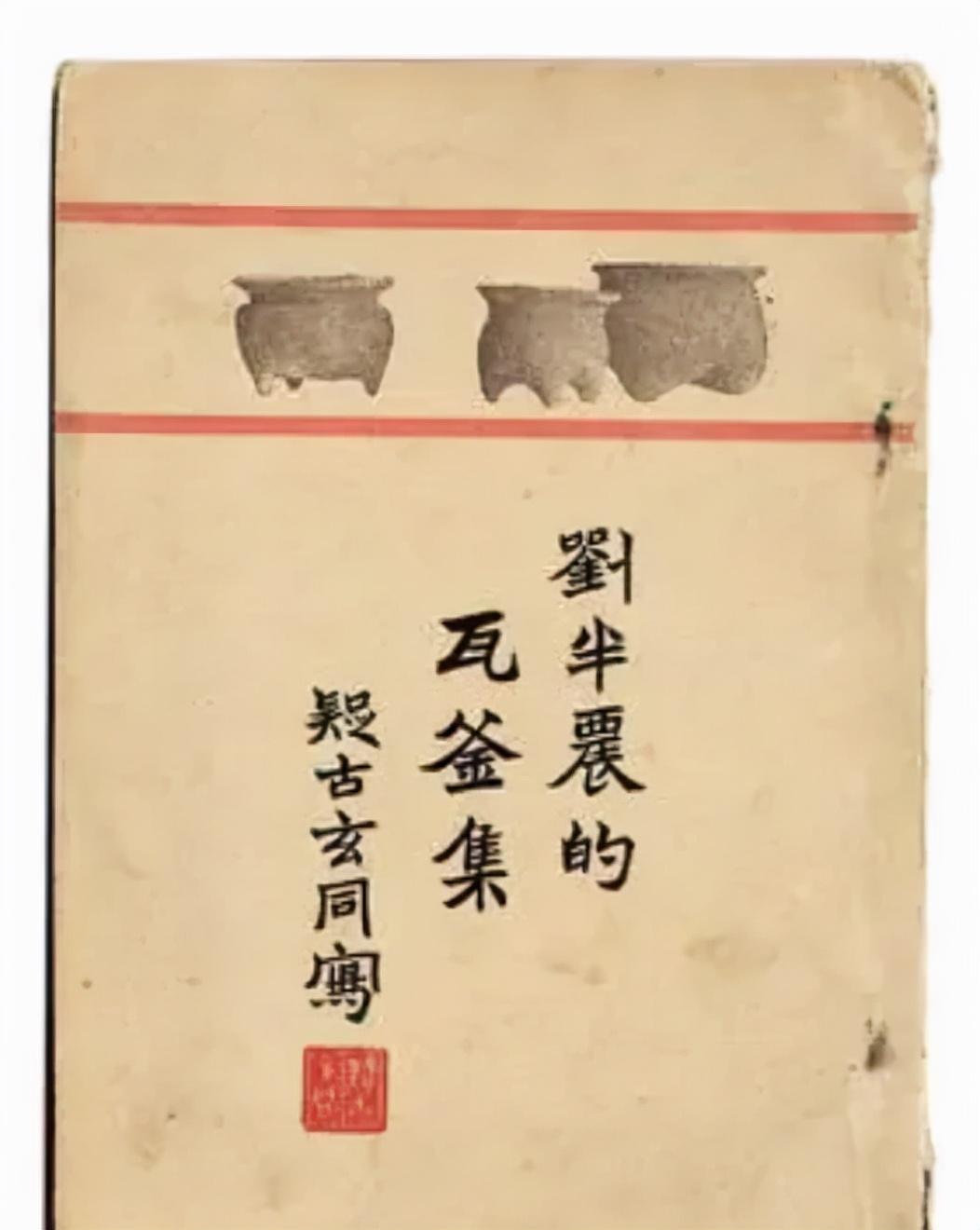

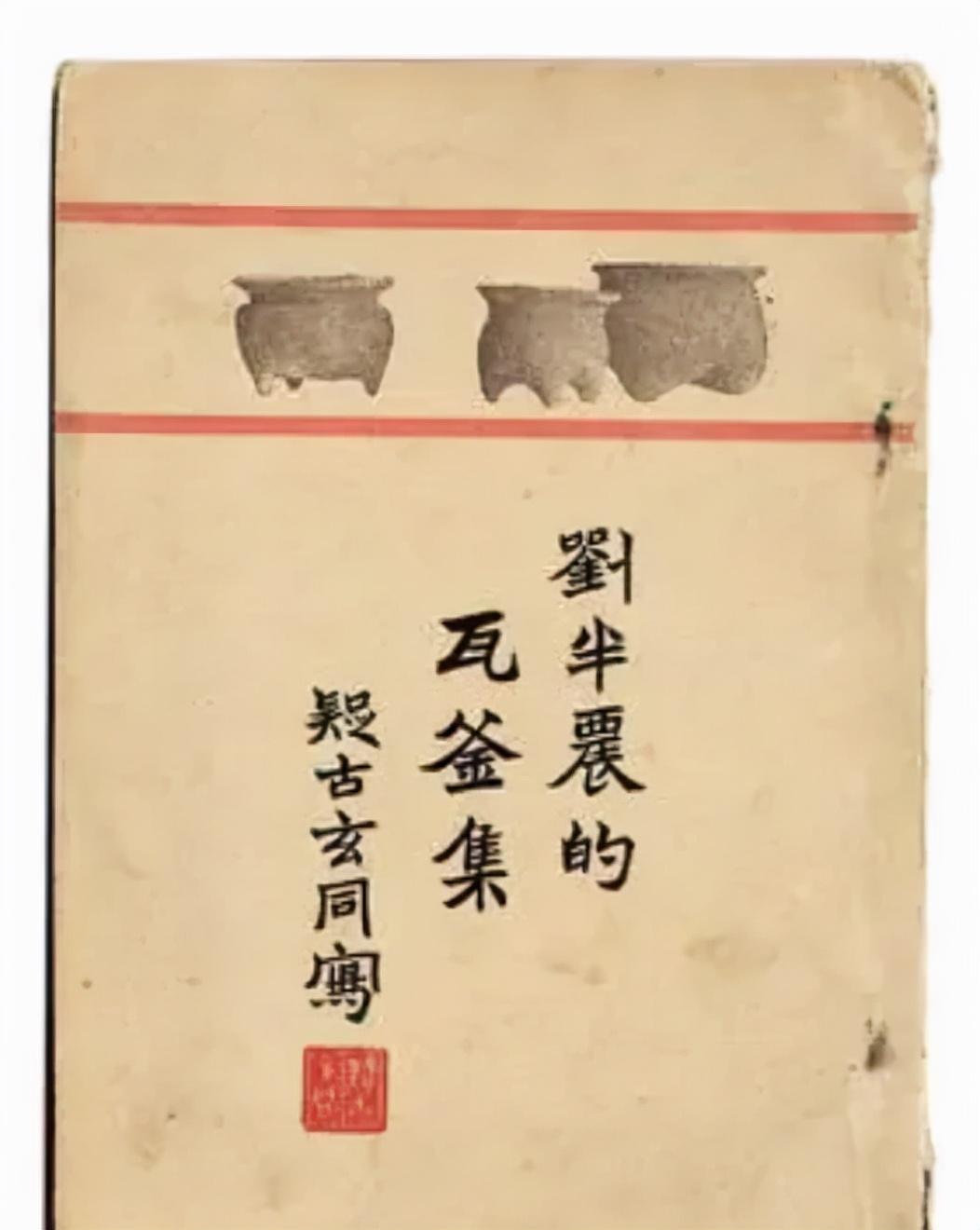

瓦釜集(诗集) | 1926年4月 | 北京北新书局 |

扬鞭集(诗集)上、中卷 | 1926年6月 1926年10月 | 上卷,北京北新书局 中卷,北京北新书局 |

太平天国有趣文件十六种 | 1926年 | 北京北新书局 |

半农谈影 | 1927年10月 | 北京真光摄影社寄售 |

宋元以来俗字谱 | 1930年2月 | 国立中央研究院历史语言研究所单刊之三 |

从五音六律说到三百六十律 | 1930年5月 | |

声调之推断及“声调推断尺”之制造与用法 | 1930年6月 | 图立中央研究院历史语言研究所集刊(抽印本) |

中国俗曲总目稿上下册 | 1932年5月 | 国立中央研究院历史语言研究所 |

天坛所藏编钟编罄音律之鉴定 | 1932年6月 | 国立北京大学《国学季刊》抽印本 |

中国文法讲话上册 | 1932年11月 | 上海北新书局 |

十二等律的发明者朱载堉 | 1932年 | 抽印本 |

莽权价值之重新考订 | 1933年 | 国立中央研究院历史语言研究所集刊(抽印本) |

半农杂文第一册 | 1934年6月 | 北平星云堂书店 |

乙二声调推断尺 | 1934年 | 国立中央研究院历史语言研究所集刊抽印本 |

半农杂文二集 | 1935年7月 | 上海良友图书印刷公司 |

敦煌掇琐上、中、下卷 | 1925年 1934年 1945年 | 上卷,国立中央研究院中卷 国立中央研究院 下卷,国立中央研究院 国立中央研究院历史语言研究所专刊之二 |

校点作品

作品名称 | 出版时间 | 出版社 | |

何典(小说集)清张南庄著 | 1926年6月初版,同年12月订正再版 | 北京北新书局 | |

香奁集(诗集)唐韩致尧著 | 1926年初版 | 北京北新书局 | |

西游补(小说集)清董若厢著 | 1929年初版 | 上海北新书局 | |

印度寓言刘北茂原译 | 1930年初版 | ||

朝鲜民间故事刘育厚原译 | 1932年初版 | ||

文学改革

民国六年(1917年),发表了《我之文学改良观》,认为文学应表现自我的真情实 感;只有将窒息性灵的古人作文的死格式推翻,新文学才能得到发展。主张在白话文没有取得正宗地位之前,文言和白话可暂处于对待地位,白话应吸收文言的优点,而文言应力求浅显,以便和白话相近。提出破坏旧韵,重造新韵,主张增多诗体和以今语作曲。提倡文章分段,采用新式标点符号。随后,又发表《诗与小说精神上之革新》。在介绍英国约翰生和美国樊戴克的文学思想时,强调文学的真实性,批判背离现实的虚伪文学。刘半农首先从“形式”的角度,以西方文学为参照,力求实现文学的变革;其次,以实事求是的态度对待文言与白话,对文学语言变革形成自己的观点;第三,为推进现代民族国家形成统一的语言,作出了创立新式标点等具体而又切实的努力。

感;只有将窒息性灵的古人作文的死格式推翻,新文学才能得到发展。主张在白话文没有取得正宗地位之前,文言和白话可暂处于对待地位,白话应吸收文言的优点,而文言应力求浅显,以便和白话相近。提出破坏旧韵,重造新韵,主张增多诗体和以今语作曲。提倡文章分段,采用新式标点符号。随后,又发表《诗与小说精神上之革新》。在介绍英国约翰生和美国樊戴克的文学思想时,强调文学的真实性,批判背离现实的虚伪文学。刘半农首先从“形式”的角度,以西方文学为参照,力求实现文学的变革;其次,以实事求是的态度对待文言与白话,对文学语言变革形成自己的观点;第三,为推进现代民族国家形成统一的语言,作出了创立新式标点等具体而又切实的努力。

刘半农《四声实验录》

小说改革

在小说改革方面,他提出要用历史的、系统的、比较的方法研究小说,以促进小说的繁荣和进步,并作了“通俗小说之积极教训与消极教训”、“中国之下等小说”等演讲,强调小说的社会作用和研究拥有群众的通俗小说的重要性。

民间文学

中国现代民间文艺学以1918年北大歌谣运动为开端,刘半农作为歌谣运动的发起者和主持者,他倡导新诗创作向歌谣学习的做法提高了歌谣在文学上地位,为歌谣进入研究者的视野作了准备;他首倡歌谣征集与研究,使民间文学进入学术研究的视野并为之在学术界争取了合法地位;他的民歌采集和研究方法,他对民间文学及相关概念的界定、研究中的多学科视角和民间立场,对中国现代民间文艺学的学科建设作出了重要贡献。

古典文学

在古典文学方面,校点出版了唐韩惺的《香奁集》,清董若雨的《西游补》,张南庄的《何典》。写有《读<海上花列传>》《<西游补>作者董若雨传》。

文学翻译

刘半农是首批翻译外国散文诗的作家之一,也是第一个把高尔基作品介绍到中国,最早将狄更斯、托尔斯泰、安徒生的作品翻译成中文的译者。他在翻译时对声韵等方面有着自己独特的见解。认为声调是不能迁移的东西,对于艺术作品的感染力表现非常重要,因此主张翻译应以直译为主,在忠实翻译原文本意的同时,要尽力保存原文的语言方式,并要译出原文的真实感情。刘半农在译诗时,往往将原文当成乐歌看待,并认为这相当于中国的词曲,即能够在谱上曲后进行演唱。因此他的译诗较多地选择了五言古体的形式,为译诗的音乐品质提供了保障。其译著主要有《法国短篇小说集》《茶花女》等。

语音方面

在国外,刘半农研习实验语音学,致力于汉字声调的研究。他测试了中国十二种方言的四声,撰著了《四声实验录》。他指出:四声和声音的强弱没有关系,和音质、长短有些关系,而决定四声的主要是音的高低。这种高低是复合音,是由此音移入彼音,移入时是滑的,而不是跳的。这个论断,科学地解决了四声是什么的问题。回国后,他在北大建立了语音乐律实验室,记录了七十余种方言。根据七十余种方言的音素,编成《调查中国方言用标音符号表》。民国二十一年(1932年),撰写了《北平方音析数表》,分字音为“头”“面”‘颈”“腹”“尾”“神”六项,以六位数字表示一字的切音。此外,还写有关于语音的论文多篇,创制并改进了测音仪器,翻译了法国保尔帕西的《比较语音学概要》。他先后创制了刘氏音鼓甲乙两种、声调推断尺、最简音高推断尺、四声模拟器等语音实验仪器。他先后记录了全国70多处方言,还借助研究语音的仪器测试古代乐律。

汉字改革

刘半农主张汉字改革,认为汉字最终应走拼音化的道路。民国十四年(1925年),他发起成立“数人会”,经过二十二次讨论,拟定了《国语罗马字拼音法式》。他认为,汉字在实行拼音制以前,写简化字是必不可少的办法,因此与李家瑞编《宋元以来俗字谱》。这本书表现了八九百年以来,简笔字演变的轨迹。

辞书建设

民国十四年(1925年),他向北大研究所提出《编撰<中国大字典>计划概要》。由于需要大量经费,无法实现。民国二十年(1931年),拟编《大学辞典》,也因经费无着而作罢。民国二十二年(1933年),为北新书局编撰《标准国音中小字典》,共收九千余字,还附录有他创制的《点直曲检字法》。他还为《中国大辞典》撰写了三百多页的“一”字稿本。此外还写有《打雅》等文章。他还倡议使用“她”“它”二字,作为代词。

语法研究

在语法研究方面,民国八年(1919年)北大出版组印行了他的《中国文法通论》。他对于机械地模仿外国语法的《马氏文通》体系不满,主张结合我国语言实际,建立自己的语法体系;还反对以引用古奥的例句为尚的陈规,主张采用习见的和口语的例句。民国二十一年(1932年),为高中生写了《中国文法讲话》。

戏曲改革

对于戏剧改革,他认为雅化了的昆曲,应处于历史艺术的地位,受人鄙视而仍有观众的京戏,应当进行改良。主张摒弃“恶腔死调”,改正剧本没有理想和文词不通的弊病,而以白描笔墨和方言去写脚本。以后,他为《梅兰芳歌曲谱》和《腔调考原》作序,对于京剧改革的阐释有所变化。他为使话剧发展取得借鉴,还翻译有剧本《戍獭》《小伯爵》《琴魂》《天明》《茶花女》。

乐律研究

写有《从五音六律说到三百六十律》、《十二等律的发明者朱载堉》等论文多篇。说明中国乐律是建筑往“倍半相生”和“三分损益”两大原则之上,不宜于“变调”;而明代朱载堉发明的十二等律,解决了“变调”问题,在世界范围内是划时代的贡献。他对中国古代将乐、度、历混为一谈,更羼入荒诞的五行学说的乐律观,进行了批判。他还对中国古代乐器的音律,进行了实际测试。

文物考古

民国十六年(1927年),北京中国学术团体和瑞典考古学者斯文赫定,共同组织西北科学考察团。他多次参与谈判,被推举为该团理事会常务理事。民国十七年(1928年),去日本出席东方考古学协会的学术会议,在京都东亚考古学会作了“新嘉量之校量及推算”的演讲。6月,在奉系军阀退出北京时,发起组织北京临时文物维护会。他还对美国中亚考古团在蒙古非法盗掘文物、中法考察团的法方成员一再违反协定并殴打中国团员等事,多方进行过斗争,并在《北旧》《质问法使馆参赞韩德威》《介绍黄种巡察团》等文中予以揭露和抨击。他还进行考古调查,在河南巩县、洛阳发现北魏和唐代的乐舞造像,又作“古度量衡举”,仿造汉代日晷仪。

摄影艺术

他在二十世纪二十年代写的《半农谈影》,是中国第一部探讨摄影艺术的著作。

1927年多次参与谈判,被推举为该团理事会常务理事。

1928年去日本出席东方考古学协会的学术会议,在京都东亚考古学会作了“新嘉量之校量及推算”的演讲。6月在奉系军阀退出北京时,发起组织北京临时文物维护会。

进行考古调查,在河南巩县、洛阳发现北魏和唐代的乐舞造像,又作“古度量衡举”,仿造汉代日晷仪。

鲁迅《忆刘半农君》:我愿以愤火照出他的战绩,免使一群陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊。

蔡元培:先生(刘半农)在《新青年》土提倡白话诗文,叙述地摊上所搜集的唱本,我们完全认为是文学家。后来……专做语音学的工作,完全是科学家了。

胡适:守常惨死,独秀幽囚,新青年旧伙如今又弱一个;拼命精神,打油风趣,老朋友之中无人不念半农。

钱玄同《新文学与今韵问题》:本志三卷所登先生对于文学革新的大作两篇(刘半农的《我之文学改良观》),我看了非常佩服,以为同适之先生的“文学改良刍议”正如车之两轮,鸟之双翼,相辅而行,废一不可。文学革新的事业,有你们两位先生这样的积极提倡,必可预I、其成绩之佳良,我真欢喜无量。

周作人:在“五四”期间,当时应援这运动的新力军,没有比他更出力的了,他是替新思想说话的健将之一。

谢冕、孙绍振《新诗发展概况》:刘半农的创作思想一直停留在民主主义的基础上,当他在揭露黑暗的现实而充满反抗情绪时,他并没有找到这个斗争的力量,也不可能表现出革命斗争的一面,他的诗深沉、悲愤,但五四时代那种高昂、自信,观地精神,却没有充分的表现出来。特别是当他在国外留学归来以后,革命斗争向前发展,他依然停止不前,甚至逐渐失去对封建势力的战斗精神,躲进了研究室,从此诗人的声音便逐渐暗吸和消失了。

刘半农,是近现代史上中国的著名文学家、语言学家和教育家。

苏雪林:虽不足与陈、胡方驾,却可与二周并驱。事实上,他对新文学所尽的气力,比之鲁迅兄弟只有多,不会少。

以身试骂

为了要编一本“骂人专辑”,曾在北京某报纸上刊登启事,征求各地的“骂人语言”。语言学家赵元任见到启事后,立即赶往刘半农的宿舍,用湖南、四川、安徽等地的方言把刘半农“痛骂”了很长时间。随后周作人也赶来,用绍兴话再把刘半农“骂”了一顿。在大学里授课时,因向学生们征集“骂语”,又被宁波、广东的学生相继用方言“大骂”。此后,又去拜会章太炎。章太炎也听说了他正在收集“骂人语言”,就用汉代的骂人话“骂他”,还告诉他这句骂人话是谁说的、典出何处;接着用唐朝骂人的话“骂”他,再告诉他是谁骂的,典出何处。一直从上午说到中午。同来的人只得出来向章太炎作揖说:“我们麻烦老师很久,现在我们要告辞了。”

双簧事件

新文化运动刚起步时,许多人习惯于恪守旧的传统,对新文化运动和文学革命缺乏足够的认识。为壮大文学革命的声势、宣传文学革命,与钱玄同于民国七年(1918年)3月在《新青年》上分别扮演了正、反两个角色,进行辩论。钱玄同化名“王敬轩”,发表了《文学革命的反响》。这篇文章以反对新文化运动的顽固派身份,陈述新文化运动的“罪状与弊端”,攻击《新青年》给社会造成的“危害”;刘半农则以新文化运动的捍卫者身份,发表了《答王敬轩》的长篇文章,针对“王敬轩”所列的新文化运动的“罪状”,以犀利的笔锋逐条批驳,将对方驳得体无完肤。

一语成谶

徐志摩

民国二十年(1931年)11月10日,刘半农邀请好友数人到郑颖孙家,其中包括曾同在伦敦待过的徐志摩。高朋满座,谈笑风生之际,徐志摩接到电话,尔后笑意盈盈地说:“我明早六点南飞。明晚此时,当与小曼共饭也。”同座中,刘半农年龄最大,又喜开玩笑,听徐志摩说坐飞机,便打趣道:“飞空之戏,君自好之,我则不敢尝。”徐志摩回应到:“危险在所难免,我自甘之。我苟飞死,君当为我作挽联。”刘半农笑道诺。宴席散去,刘半农与徐志摩握手道别时,徐志摩还依然笑着叮嘱:“一事费神:我若死,毋忘作挽联。”然而,两文人好友之间的玩笑之词,竟成谶语。19日,由南京到北平载着徐志摩的“济南号”,在济南党家庄遇大雾失事。

自身

民国二十三年(1934年)6月下旬,为了调查蒙古族牧区民俗,刘半农远足塞外,夜宿百灵庙一间乡村草房,其他人都睡在土炕上,而他自备一行军床,于房中支架独卧,故作僵硬状,开玩笑说:“我这是停柩中堂啊!”听者为之大笑,却不料一语成谶,在考察途中,刘半农为虱子叮咬,染回归热,回京后耽误治疗,于同年7月中旬离世。

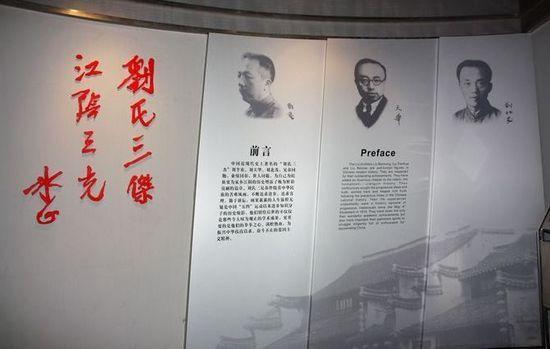

纪念馆

刘氏兄弟纪念馆

墓葬

刘半农墓地

纪念文章

作品名 | 作者 |

《悼刘半农先生》 | 白涤洲 |

《我对于刘半农先生的回忆》 | 魏建功 |

《一九三四年的回忆》 | 胡适 |

《忆刘半农君》 | 鲁迅 |

《哀刘半农先生》 | 蔡元培 |

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。