张爱玲

1920年9月30日

出生

1920年9月30日出生于上海静安区。

1932年

首次发表短篇小说《短篇小说不幸的她》

1932年,首次发布短篇小说《不幸的她》刊载于圣玛利亚女校校刊《凤藻》总第12期,并不时有读书评论等文章见于校外的《国光》等报纸杂志。

1943年

发表小说《沉香屑·第一炉香》在文坛崭露头角

1943年,张爱玲在《紫罗兰》上发表小说《沉香屑·第一炉香》,该小说使张爱玲在上海文坛一炮打响,崭露头角。此后,张爱玲一发不可收,陆续发表了《沉香屑·第二炉香》、《茉莉香片》、《到底是上海人》、《心经》、《倾城之恋》等一系列小说,散文。

1944年

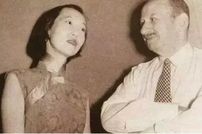

与胡兰成情感生活

1944年,初春,张爱玲因小说《封锁》与胡兰成相识、相知、相恋。不久后,便与其结婚。然而,这次婚姻只维持了两年。

1954年

创作长篇小说《秧歌》和《赤地之恋》

1954年,张爱玲两部带有政治倾向的长篇小说《秧歌》和《赤地之恋》先后在《今日世界》连载,后者张爱玲本人也承认是在美国驻香港新闻处的“授权下”写的,连“故事大纲”都被拟定,写作时还有他人参与。

1956年2月

与赖雅情感生活

1956年2月,搬到纽英伦州,遇见了美国剧作家赖雅;8月与赖雅相识半年后结婚。

1995年9月

逝世

1995年9月逝于洛杉矶公寓,享年75岁。

1920年9月30日

出生

1920年9月30日出生于上海静安区。

1932年

首次发表短篇小说《短篇小说不幸的她》

1932年,首次发布短篇小说《不幸的她》刊载于圣玛利亚女校校刊《凤藻》总第12期,并不时有读书评论等文章见于校外的《国光》等报纸杂志。

1943年

发表小说《沉香屑·第一炉香》在文坛崭露头角

1943年,张爱玲在《紫罗兰》上发表小说《沉香屑·第一炉香》,该小说使张爱玲在上海文坛一炮打响,崭露头角。此后,张爱玲一发不可收,陆续发表了《沉香屑·第二炉香》、《茉莉香片》、《到底是上海人》、《心经》、《倾城之恋》等一系列小说,散文。

1944年

与胡兰成情感生活

1944年,初春,张爱玲因小说《封锁》与胡兰成相识、相知、相恋。不久后,便与其结婚。然而,这次婚姻只维持了两年。

1954年

创作长篇小说《秧歌》和《赤地之恋》

1954年,张爱玲两部带有政治倾向的长篇小说《秧歌》和《赤地之恋》先后在《今日世界》连载,后者张爱玲本人也承认是在美国驻香港新闻处的“授权下”写的,连“故事大纲”都被拟定,写作时还有他人参与。

1956年2月

与赖雅情感生活

1956年2月,搬到纽英伦州,遇见了美国剧作家赖雅;8月与赖雅相识半年后结婚。

1995年9月

逝世

1995年9月逝于洛杉矶公寓,享年75岁。

收起

早年经历

张爱玲写真

1923年,父亲在津浦铁路局谋得一英文秘书职位,父母和姑姑张茂渊由上海搬到天津。

教育经历

张爱玲个人

1927年,在私塾读诗背经的同时,开始写小说。第一部小说写一个家庭悲剧,第二部小说是关于一个女郎失恋自杀的故事,还写过一篇类似乌托邦的小说《快乐村》。

1928年,父亲带着张爱玲姐弟由天津回到上海。开始学习绘画、英文和钢琴,并开始读《三国演义》《西游记》《七侠五义》等古典文学作品。

1930年,在母亲的坚持下进美国教会办的黄氏小学插班读六年级,同时改名为张爱玲(改自其英文名:Eileen)。

写作经历

1931年,在小学写了第一部具有完整情节的小说,在同学中传阅。同年秋,进入上海圣玛利亚女校就读。

1932年,首次发布短篇小说《不幸的她》刊载于圣玛利亚女校校刊《凤藻》总第12期,并不时有读书评论等文章见于校外的《国光》等报纸杂志。

1933年,在圣玛利亚女校校刊《凤藻》上发表第一篇散文《迟暮》,并开始与父亲学写旧诗。随后陆续发表了《秋雨》《牛》《霸王别姬》《论卡通画之前途》等文章。

1937年夏,从圣玛利亚女校毕业。

1938年,年底参加英国取伦敦大学远东地区入学考试。

2021年7月,张爱玲的《传奇》、《流言》两部书的初版重现版,由北京十月文艺出版社推出。10月22日,原著作品电影《第一炉香》在中国大陆上映。

关系 | 人物 |

祖父 | 张佩纶 |

祖母 | 李菊耦 |

父亲 | 张廷重 |

母亲 | 黄逸梵 |

姑姑 | 张茂渊 |

弟弟 | 张子静 |

丈夫 | 胡兰成(第一任)、赖雅(第二任) |

张爱玲的主要成就在于文学创作,另外在学术与翻译外国作品上也有一定成就。

作品名称 | 出版社或杂志刊号 | 出版或发行时间 |

《不幸的她》 | 上海圣玛利女校年刊《凤藻》总第十二期 | 1932年,为作者处女作(华东师范大学陈子善考证) |

《牛》 | 上海圣玛利亚女校《国光》创刊号 | 1936年 |

《霸王别姬》 | 《国光》第九期 | 1937年 |

《沉香屑·第一炉香》 | 上海《紫罗兰》杂志 | 1943年5月,收入《传奇》 |

《沉香屑·第二炉香》 | 《紫罗兰》 | 1943年6月,收入《传奇》 |

《茉莉香片》 | 上海《杂志》月刊第11卷4期 | 1943年7月,收入《传奇》 |

《心经》 | 上海《万象》月刊第2—3期 | 1943年8月,收入《传奇》 |

《倾城之恋》 | 《杂志》第11卷6—7期 | 1943年9—10月,收入《传奇》 |

《琉璃瓦》 | 《万象》第5期 | 1943年11月,收入《传奇》 |

《金锁记》 | 《杂志》第12卷2期 | 1943年11—12月,收入《传奇》 |

《封锁》 | 上海《天地》月刊第2期 | 1943年11月,收入《传奇》 |

《连环套》 | 《万象》7—10期 | 1944年1—6月,收入《张看》 |

《年青的时候》 | 《杂志》第12卷5期 | 1944年2月,收入《传奇》 |

《花凋》 | 《杂志》第12卷6期 | 1944年3月,收入《传奇》 |

《红玫瑰与白玫瑰》 | 《杂志》第13卷2—4期 | 1944年5—7月,收入《传奇》 |

《殷宝滟送花楼会》 | 《杂志》第14卷2期 | 1944年11月,收入《惘然记》 |

《等》 | 《杂志》第14卷3期 | 1944年12月,收入《传奇》 |

《桂花蒸阿小悲秋》 | 上海《苦竹》月刊第2期 | 1944年12月,收入《传奇》 |

《留情》 | 杂志》第14卷5期 | 1945年2月,收入《传奇》 |

《创世纪》 | 《杂志》第14卷6期,第15卷1、3期 | 1945年3—6月,收入《张看》 |

《鸿鸾禧》 | 上海《新东方》第9卷第6期 | 1944年6月 |

《华丽缘》 | 1947年4月 | |

《郁金香》 | 上海《小日报》 | 1947年5月16日到31日 |

《多少恨》 | 上海《大家》月刊第2—3期 | 1947年5—6月,收入《惘然记》 |

《惘然记》 | 台湾皇冠出版社 | 1983年6月 |

《小艾》 | 上海《亦报》,1950年连载,江苏文艺出版社 | 1987年7月 |

《十八春》 | 上海《亦报》连载 | 1951年出单行本 |

《秧歌》 | 香港《今日世界》月刊 | 1954年 |

《赤地之恋》 | 香港《今日世界》 | 1954年 |

《五四遗事》 | 台北《文学》杂志 | 1957年,收入《惘然记》 |

《怨女》 | 香港《星岛晚报》连载,1966年,台北皇冠出版社出版 | 1966年 |

《半生缘》 | 先在台湾《皇冠》杂志刊出,后改名为《惘然记》,收入《惘然记》。 《相见欢》,收入《惘然记》。 | 1968年 |

《色,戒》 | 台湾《中国时报·人间副刊》 | 1979年,收入《惘然记》 |

《浮花浪蕊》 | 1983年,收入《惘然记》 | |

《小团圆》 | 北京出版社出版集团北京十月文艺出版社出版出版发行 | 1975年 |

《同学少年都不贱》 | 台湾皇冠出版社 | 作于1973至1978年之间,2004年2月推出繁体字单行本 |

《雷峰塔》 | 《易经》繁体版台湾出版 | 2010年9月 |

《异乡记》 | 2010年12月1日 | |

《雷峰塔》 | 《易经》简体版大陆发行 |

作品名称 | 出版社或杂志刊号 | 出版或发行时间 |

《迟暮》 | 上海圣玛利亚女校《凤藻》 | 1933年 |

《秋雨》 | 上海圣玛利亚女校《凤藻》 | 1936年 |

书评四篇 | 《国光》第1、6期 | 1936—1937年 |

《论卡通画之前途》 | 上海圣玛利亚女校《凤藻》 | 1937年 |

《牧羊者素描》 | 上海圣玛利亚女校《凤藻》 | 1937年 |

《牧羊者素描》 | 上海圣玛利亚女校《凤藻》 | 1937年 |

《心愿》 | 上海圣玛利亚女校《凤藻》 | 1937年 |

《天才梦》 | 西风出版社征文 | 1939年,收入《张看》 |

《到底是上海人》 | 《杂志》第11卷5期 | 1943年8月,收入《流言》 |

《洋人看京戏及其他》 | 上海《古今》半月刊第33期 | 1943年,收入《流言》 |

《更衣记》 | 《古今》第34期 | 1943年12月,收入《流言》 |

《公寓生活记趣》 | 《天地》第3期 | 1943年12月,收入《流言》 |

《道路以目》 | 《天地》第4期 | 1944年1月,收入《流言》 |

《必也正名乎》 | 《杂志》第12卷4期 | 1944年1月,收入《流言》 |

《烬余录》 | 《天地》第5期 | 1944年2月,收入《流言》 |

《谈女人》 | 《天地》第6期 | 1944年3月,收入《流言》 |

《小品三则》(包括《走!走到楼上去》《有女同车》《爱》) | 《杂志》第13卷1期 | 1944年4月,收入《流言》 |

《论写作》 | 《杂志》第13卷1期 | 1944年4月,收入《张看》 |

《童言无忌》 | 《天地》第7、8期 | 1944年5月,收入《流言》 |

《造人》 | 《天地》第7、8期 | 1944年5月,收入《流言》 |

《打人》 | 《天地》第9期 | 1944年6月,收入《流言》 |

《说胡萝卜》 | 《杂志》第13卷4期 | 1944年7月,收入《流言》 |

《私语》 | 《天地》第10期 | 1944年7月,收入《流言》 |

《中国人的宗教》 | 《天地》第11—13期 | 1944年8—10月 |

《诗与胡说》 | 《杂志》第13卷5期 | 1944年8月,收入《流言》 |

《写什么》 | 《杂志》第13卷5期 | 1944年8月,收入《流言》 |

《〈传奇〉再版序》 | 1944年9月 | |

《炎樱语录》 | 上海《小天地》第1期 | 1944年9月,收入《流言》 |

《散戏》 | 《小天地》第1期 | 1944年9月 |

《忘不了的画》 | 《杂志》第13卷6期 | 1944年9月,收入《流言》 |

《谈跳舞》 | 《天地》第14期 | 1944年11月,收入《流言》 |

《谈音乐》 | 《苦竹》第1期 | 1944年11月,收入《流言》 |

《自己的文章》 | 《苦竹》第2期 | 1944年12月,收入《流言》 |

《借银灯》 | 中国科学公司初版 | 1944年12月,收入《流言》 |

《夜营的喇叭》 | 不详 | 收入《流言》 |

《银宫就学记》 | 不详 | 收入《流言》 |

《存稿》 | 不详 | 收入《流言》 |

《雨伞下》 | 不详 | 收入《流言》 |

《谈画》 | 不详 | 收入《流言》 |

《气短情长及其它》 | 《小天地》第4期 | 1945年1月 |

《〈卷首玉照〉及其它》 | 《天地》第17期 | 1945年2月 |

《双声》 | 《天地》第18期 | 1945年3月 |

《吉利》 | 《杂志》第15卷1期 | 1945年4月 |

《我看苏青》 | 《天地》第19期 | 1945年4月 |

《姑姑语录》 | 《杂志》第15卷2期 | 1945年5月,收入《张看》 |

《中国的日夜》 | 收入《传奇》增订本 | 1947年 |

《有几句话同读者说》 | 收入《传奇》增订本 | |

《〈太太万岁〉题记》 | 上海《大公报、戏剧与电影》 | 1947年12月3日 |

《张爱玲短篇小说集·自序》 | 1954年7月 | |

《〈爱默森文选〉译者序》 | 1964年 | |

《忆胡适之》 | 台湾《中国时报·人间副刊》 | 1976年,收入《张看》 |

《谈看书》 | 台湾《中国时报·人间副刊》 | 1976年,收入《张看》 |

《谈看书后记》 | 台湾《中国时报·人间副刊》 | 1976年,收入《张看》 |

《〈红楼梦魇〉自序》 | 台湾皇冠出版社 | 1976年 |

《〈张看〉自序》 | 台湾皇冠出版社 | 1976年5月 |

《〈惘然记〉序》 | 台湾皇冠出版社 | 1983年6月 |

国语本《海上花》译后记 | 台北《联合报》副刊 | 1983年10月1日、2日 |

《〈海上花〉的几个问题》(英译本序) | 台北《联合报》副刊 | 1984年1月3日 |

《表姨细姨及其他》 | 台湾皇冠出版社 | 1988年 |

《谈吃与画饼充饥》 | 台湾皇冠出版社 | 1988年 |

《“嗄?”》 | 台北《联合报》副刊 | 1989年9月25日 |

《草炉饼》 | 台北《联合报》副刊 | 1990年2月9日 |

电影剧本

作品名称 | 出品年份 |

《太太万岁》 | 1946年 |

《不了情》 | 1946年 |

《哀乐中年》 | 1949年 |

《伊凡生命中的一天》 | |

《情场如战场》 | 1956年摄制,收入《惘然记》 |

《人财两得》 | 1958年 |

《桃花运》 | 1959年 |

《六月新娘》 | 1960年 |

《红楼梦》 | 1961年 |

《南北一家亲》 | 1961年 |

《小儿女》 | 1963年 |

《一曲难忘》 | 1964年 |

《南北喜相逢》 | 1964年 |

《魂归离恨天》(为电懋影业公司所写) | 未拍成 |

学术论著

作品名称 | 出版社 | 出版年份 |

《红楼梦魇》 | 台湾皇冠出版社 | 1977年 |

《〈海上花列传〉评注》 | 台湾《皇冠》杂志刊出 | 1981年 |

翻译作品

作品名称 | 出版社 | 出版年份 | 作品名称 | 出版社 | 出版年份 |

死歌 | 上海苦竹社《苦竹》第一期 | 1944年 | 爱默森选集 | 香港天风出版社 | 1953年 |

生命的颜色 | 《苦竹》月刊第一期 | 无头骑士 | 香港今日世界社 | 1954年 | |

女装,女色 | 《天地》月刊第二十期 | 赤地之恋 | 香港联合出版社 | ||

老人与海 | 香港中一出版社 | 1945年 | 海明威论 | 文学杂志月刊 | 1956年 |

小鹿 | 香港天风出版社 | 1953年 | 玻璃集 | 香港今日世界社 | 1966年 |

作家贾平凹:与张爱玲同生在一个世上也是幸运,有她的书读,这就够了。

作家王安忆:唯有小说才是张爱玲的意义。所以,认识的结果就是,将张爱玲从小说中攫出来,然后再还给小说。

作家王小波:张爱玲的小说有种不同凡响之处,在于她对女人的生活理解得很深刻。

张爱玲故居常德公寓位于上海常德路和南京西路交汇处,在静安寺附近。这幢装饰艺术派风格的公寓,原名为爱丁顿公寓,又名爱林登公寓,建成于1936年。张爱玲和姑姑在此居住了许多年,在这里完成了她一生中最主要的几部小说创作。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。